文/蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

引言

全球能源轉型進入關鍵時刻,電氣化浪潮、人工智慧運算與數據中心的能耗飆升,使得潔淨、穩定又低碳的能源成為各國競逐焦點。太陽能與風能雖已普及,卻受限於間歇性與儲能成本;核裂變能雖穩定,卻背負安全與核廢料的負擔。在這樣的背景下,模仿太陽發電原理的「核融合」(fusion)重新走上舞台,被視為可能改寫全球能源版圖的終極方案。本文將從技術原理、產業現況、挑戰與機會、政策與未來四方面探討核融合的前景與限制。

從太陽到地球:核融合的原理與潛能

核融合是指兩個輕原子核(如氘、氚)克服靜電排斥力融合為一個較重的原子核(如氦),釋放出巨大能量。這正是太陽發光發熱的機制。若能在地球上穩定重現此過程,能源輸出將遠超任何化石燃料,且燃料來源近乎取之不盡。

理論上,核融合具有幾項關鍵優勢。首先,它幾乎不排放二氧化碳,且產生的放射性廢料壽命極短。其次,燃料氘可從海水中提取,而氚可透過鋰反應生成,不需依賴稀缺或高風險的核材料。此外,若反應條件失控,系統會自動熄滅,不會出現類似核裂變電廠的熔毀風險。這些特性使核融合在理論上兼具清潔與安全。

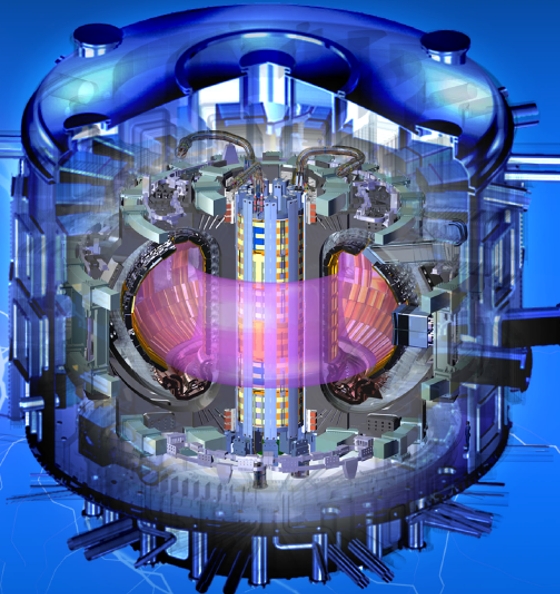

目前主要有兩種技術路線:其一是磁約束融合,以強磁場維持高溫等離子體穩定;其二是慣性約束融合,利用雷射瞬間壓縮燃料。近年在後者方面已有突破,實驗曾達成輸出能量(約3.15兆焦耳)超過觸發能量(約2.05兆焦耳),雖仍未計入整體系統耗能,但象徵人類首次接近可控核融合的臨界門檻。

資金與技術的奔馳:全球產業現況

自2021年起,全球私人資本開始湧入核融合領域。據公開報告估計,2021年私人企業在融合技術上的募資達40至50億美元,而此前數年僅約2至3億美元。到2024年初,累積投資已逼近62億美元,若2040年前能實現初步商業化,2080年全球融合電力市場可能達2.1兆美元規模。這顯示投資人正以長線眼光押注核融合未來。

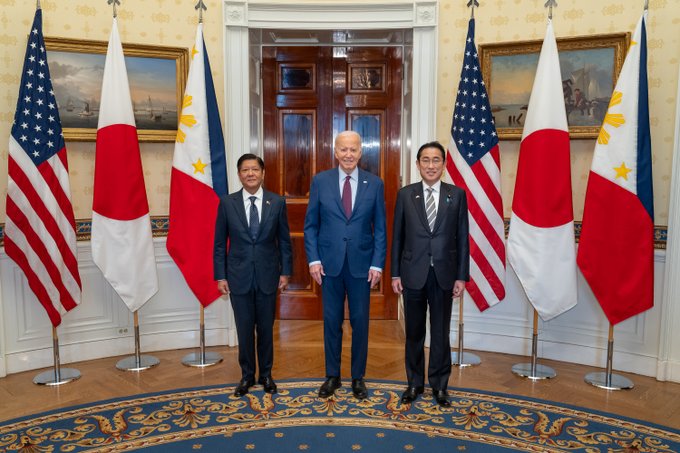

企業與國家層面也出現競逐。美國、歐盟、日本、韓國及中國大陸皆投入巨資設計原型反應爐。歐洲主導的國際熱核融合實驗反應爐(ITER)已進入設備組裝階段,美國與英國的多家新創亦在嘗試小型商業化反應堆。大陸方面雖少公開商業細節,但近年在「中國環流器」系列裝置上達成穩定等離子體維持百秒以上的實驗紀錄,顯示其科研實力。

此外,技術突破正在加速跨界融合。高溫超導磁體的進展讓設備體積與能耗下降;雷射效率的提升則改善慣性約束融合的能量收支比。人工智慧亦被應用於等離子體控制,協助即時預測與修正不穩定現象。這些因素正推動核融合從純學術研究轉向產業化試探。

從夢想到現實:難以迴避的挑戰

雖然突破頻傳,但核融合仍面臨重重技術與經濟障礙。最大困難之一是控制數億度的高溫等離子體。維持其穩定不僅需極高磁場強度,也必須防止湍流與能量外泄。另一方面,反應堆內壁長期暴露於高速中子轟擊,現有材料難以承受,需要新型耐輻射合金與陶瓷。

經濟層面同樣嚴峻。即使能量收支達正值,建設與維護成本仍高昂。若無法將成本壓低至與風電、太陽能競爭的程度,商業化仍遙不可及。目前估計,距離首批商用反應堆運轉至少尚需十年至二十年。此外,燃料循環、超導體製造與廢料處理等環節也需完整產業鏈支撐。

社會與政策挑戰亦不容忽視。雖然核融合安全性高,但仍屬核能技術,部分民眾依舊心存疑慮。若監管法規沿用核裂變標準,可能導致審批延宕與成本上升。各國因此需建立針對融合特性的專屬規範,同時推動公眾教育,以提升接受度並加快示範電廠落地。

未來藍圖:能源新秩序的催化劑

若核融合能在2030年代中期實現原型機上網,將對全球能源結構產生深遠衝擊。它可成為穩定的基載電源,補足再生能源的間歇缺口;同時降低對化石燃料依賴,增強能源安全。更重要的是,融合電力幾乎零碳排放,對各國邁向淨零目標具有戰略意義。

對產業而言,核融合還可能帶動全新供應鏈與就業機會。從高溫材料、超導體、精密控制到智慧電網整合,皆有潛在商機。部分研究預估,到本世紀中葉,融合相關建設市場規模可達7千億美元。這不僅是能源革命,也是產業升級契機。

政策層面上,各國可從五方向推進:加強基礎科研投入、建立獨立監管架構、提供示範專案補助與稅賦優惠、推動公眾溝通,以及與再生能源佈局協同。唯有科研、政策與市場三力並進,才能讓核融合真正跨越「實驗室之牆」。

結語

核融合不再只是理論幻想,而是正逐步接近現實的重大科技轉折。它的清潔、安全與潛在低成本,使其被譽為人類最終極的能源形式。然而,從首次能量增益的實驗成功到商業運轉,仍有漫長道路。未來十年至二十年將是關鍵時期,若能實現首座穩定上網的融合電廠,全球能源格局或將被改寫。

對台灣而言,雖尚難直接投入大型建設,但可提早佈局材料科學、控制演算法與高端製造領域,融入國際供應鏈。掌握核融合趨勢,意味著掌握未來能源話語權。當人類終於將太陽的能量封入地球的反應爐中,能源危機與氣候焦慮都可能從根本被改寫。那一刻,核融合不僅是科學勝利,更將成為文明的再生象徵。

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

Facebook Comments 文章留言