文/陳世雄(前明道大學校長)

現代人跟20萬年前的智人祖先相比,基因只有不到0.5%的差異。也就是說,現代人是用石器時代的基因,來應付快速變化的科技和充滿複雜資訊的生活。

現代人用和石器時代差不多少的腦容量,每天要接受數以千萬計、五花八門的資訊,其中還穿插了大量共產極權國家發動的認知戰,來自抖音、短影音的垃圾資訊。現代大多數年輕人不再深度閱讀,不再進行邏輯思考,無法建立批判性的思維。這終將造成嚴重的社會問題,也會造成社會集體愚蠢。

早年希特勒帶領的納粹德國,毛澤東發動的文化大革命,近年中國小粉紅四處出征,都是典型社會集體愚蠢的案例。即使在思想自由的台灣,也有越來越多的社會集體愚蠢現象。

什麼是「集體愚蠢」?

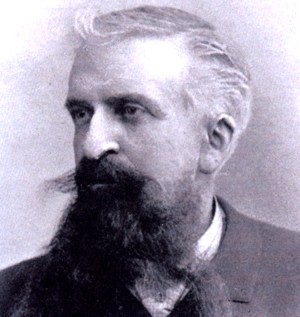

法國社會學家古斯塔夫・勒龐(Gustave Le Bon)在其名著《群眾心理學》(The Crowd: A Study of the Popular Mind, 1895)中提出「集體愚蠢」(Collective Stupidity)的概念,他指出,當個人進入群體時,其理性往往會被情緒所吞沒,導致集體的判斷力低於任何一位單獨個體。

這與我們熟知的「群體智慧」剛好相反,「群體智慧」指的是多數人在一起集思廣益,使決策更聰明;而「集體愚蠢」則是多數人一起幹蠢事。這些行為在當下可能被包裝為「人民的聲音」、「民主的展現」,但事後卻經常被歷史證明是災難的起點。

過去希特勒和毛澤東都善於利用簡單的口號愚民,其實就是造成社會集體愚蠢的典型案例。

當我們歷熟悉史:從極權到民選,愚蠢不分制度

德國納粹的誕生─當情緒勝過理性

1933年,希特勒內閣通過的一項將總統職權暫時中止並轉授予總理的法案。這項法案將使希特勒成為元首與軍警的最高統帥。8月19日,此法案在德國全民公投中獲得89%的選民認同,希特勒透過這次公投獲得政權與軍權。

幫助他上台的不是具體的政策,而是簡單激烈的口號:「德國人至上」、「猶太人是敵人」。一個教育水平全球領先的國家,在恐懼與仇恨的煽動下,集體投下導致二戰爆發與猶太人被大屠殺的選票。

這不只是獨裁者的錯,而是千萬名選民一起用選票把災難請進門的結果。

中國毛澤東與文革─正義之名的浩劫

1966年,毛澤東發動文化大革命,號召全國紅衛兵「清洗舊思想」。無數民眾、學生響應他的口號,認為自己在做救國的事。結果造成十年浩劫,知識斷層、國家停滯、數百萬人死亡。

這場災難不只是一場獨裁指令,而是整個中國社會集體參與愚蠢,卻自認為正義的結果。現在中國狂熱小粉紅,當然也是再一次社會集體愚蠢。

台灣也不例外:我們投票的集體愚蠢,也曾令人後悔

韓國瑜與「發大財」─口號治市的荒謬劇

2018年,韓國瑜以「人進來、貨出去、高雄發大財」的簡單口號掀起政治旋風。這個口號幾乎沒有可行的政策細節,卻憑藉直白、簡單、接地氣的語言征服了媒體與選民。

高雄人選了一位不熟市政、不熟地方,甚至後來公開表示「市長只是墊腳石」的政治人物。不到兩年後,他被高雄市民用史上最高罷免票數請下台。

這不是個人的問題,而是一整個社會對口號迷戀的縮影。

柯文哲與「垃圾不分藍綠」─去政治化,還是去責任化?

柯文哲的名言「垃圾不分藍綠」,一度被視為台灣政治「清流」。但這句話從未明確界定什麼是錯、誰該負責,只是在一種反對一切的氛圍中,製造情緒共鳴而逃避政策討論。

結果是:支持者來自對社會失望者,政績卻難以兌現。口號響亮,卻無法真正治理台北市,民調永遠是全國倒數第一,到最後還落得官司纏身。

後遺症:當社會集體愚蠢過後,我們失去更多

當社會陷入集體非理性時,錯的並不只是一次選舉結果,而是一連串深層的系統性崩壞的後遺症:

1. 制度信任崩解:選民不再相信選舉能帶來改變,轉向犬儒與無感。

2. 社會對立加劇:情緒式選舉助長仇恨與分裂,公共對話空間萎縮。

3. 政治品質下降:優質人才退出,政治場域只剩口號與流量競賽。

4. 改革動能消失:政客只敢討好,不敢改革,政見全是討好眼前的買票政策。

5. 歷史記憶模糊:人民習慣失望,也習慣遺忘,錯誤一再重演。

這種現像在選舉的時候最容易出現,幾年前,韓國瑜只靠一句「人進來、貨出去、高雄發大財」就選上高雄市長,後來又被罷免;柯文哲只靠一句「垃圾不分藍綠」再度選上台北市長連任,後來終因貪腐身陷囹圄。這些年老的韓粉和年輕的柯粉,有些也是見過世面,也有很聰明的人,但是他們已經習慣於趨附群體反應,在舒適圈過得自在逍遙,而不願去思考和改變。

雖然,「理性的選民」只是神話,但所有選民仍有義務盡力做出理性的選擇,若僅憑一時的情緒去投票,有時可能造成無法彌補的損失。

結語:下一張選票,不只是政治選擇,更是智商測驗

民主制度的可貴,在於它給了人民選擇的自由。但我們別忘了,自由也意味著你有權選擇愚蠢的自由,也有承擔後果的責任。歷史一次次提醒我們,當選民放棄理性,沉迷於口號與情緒,那麼選票將不再是美好未來的保證,而是災難的邀請函。

請記住:我們不是在選一個說話最有感的人,而是在選一個能真正面對問題、提出解方的人。台灣不需要再經歷一次集體愚蠢的循環,我們需要一場集體清晰的覺醒。

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

Facebook Comments 文章留言